“鄱湖鸟,知多少,飞时遮尽云和月,落时不见湖边草。”每年冬季,在鄱阳湖国家级自然保护区内,几十万只珍禽候鸟和平共处,湖面鹤鸟展翅起舞,天鹅引颈高鸣,雁鸭踏波击浪,一片意趣盎然的壮丽奇观,令人流连忘返。新华网 杨益民 摄

在这如此美丽的风景的背后,是候鸟守护者们数十年如一日的坚守 新华网 杨益民 摄

地处江西省北部、长江中下游南岸的鄱阳湖是中国最大淡水湖,也是国际重要湿地、亚洲最大的越冬候鸟栖息地。占全球种群70%的白枕鹤、80%的东方白鹳以及98%的白鹤在此越冬。新华网 杨益民 摄

1985年出生的舒国雷是鄱阳湖国家级自然保护区管理局吴城保护管理站站长,年轻的他和同事们为保护湿地候鸟奉献着自己的青春。新华网 杨益民 摄

“我的工作就是开展日常巡护、打击查处非法捕猎、开展生态保护宣传以及救护受伤候鸟。”舒国雷说,站内会定期对非法捕猎进行监测,同时,收缴捕猎工具,拆除天网,从源头上控制猎杀候鸟的行为。新华网 杨益民 摄

天刚亮,舒国雷和同事王小龙便准备进入湖区进行日常巡护工作。图为舒国雷正在通过监控了解候鸟分布情况。新华网 杨益民 摄

进入湖区,舒国雷(右一)和同事王小龙(右二)正在确定今天的巡查路线 新华网 杨益民 摄

作为吞吐型湖泊,鄱阳湖年内水位变幅通常超过10米,当下正值枯水期,湖区沼泽星罗棋布,草洲滩地连片,湖、河、岛、滩、沙山等多种地貌纵横交错。图为舒国雷和同事王小龙正在开展日常巡护 新华网 杨益民 摄

图为枯水期的鄱阳湖。新华网 杨益民 摄

“目前吴城保护区候鸟数量达到了高峰期,白鹤、东方白鹳、大雁、天鹅是主要的候鸟。”半途中,可以看到大片的候鸟齐飞。图为王小龙正在观察候鸟 新华网 杨益民 摄

新闻系毕业的舒国雷刚来到保护区工作时,面对那些外貌特征几乎一样的候鸟,像是患了“眼盲症”一样。巡护员要有极高的专业素养,能快速、准确地辨别候鸟种类。图为舒国雷和王小龙正在观察候鸟 新华网 杨益民 摄

为了识别候鸟,他查阅书籍、大量收集候鸟图片,在老巡护员的帮助下,舒国雷识别候鸟的“眼力”越来越精准 图为舒国雷和王小龙正在观察候鸟 新华网 杨益民 摄

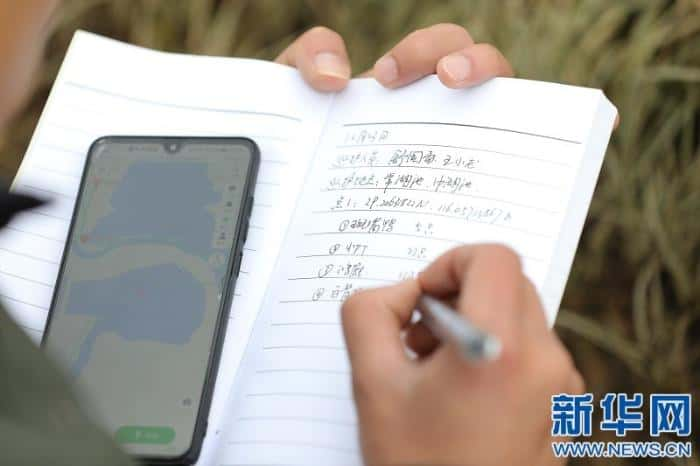

巡湖中,舒国雷把观测到的候鸟情况写入巡查记录里 新华网 杨益民 摄

每次巡湖几乎都是早出晚归,风餐露宿。在荒无人烟的野外,午饭只能靠吃干粮解决 新华网 杨益民 摄

鄱阳湖区长有大片南狄,为了减少路程,舒国雷和王小龙需要从其中穿过 新华网 杨益民 摄

湖边的湿地非常泥泞,每走一步都异常困难 新华网 杨益民 摄

以前,湖区里有捕猎候鸟的网、毒饵和兽夹,偷猎时有发生,随着当地村民环保意识的提高,多年不见偷猎事件,不少村民们开始主动保护湖区的鸟类 新华网 杨益民 摄

图为舒国雷和王小龙正在保护区开展巡查 新华网 杨益民 摄

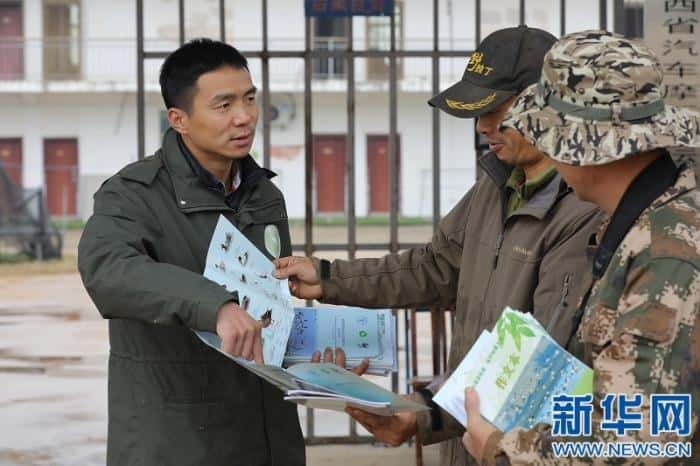

图为舒国雷和王小龙正在保护区附近开展生态环保和候鸟保护知识宣传 新华网 杨益民 摄

在越冬的过程中,总有一些候鸟会遭遇“意外”,当候鸟遭遇意外时,舒国雷便承担起了救助的责任 图为舒国雷和王小龙正在解救被渔网困住的斑嘴鸭。新华网 杨益民 摄

图为舒国雷和王小龙准备把解救的斑嘴鸭放生

“经过30多年的保护,人们保护候鸟的意识得到提高,我们现在更多地会关注候鸟救护问题。”舒国雷说。图为舒国雷把发现的渔网拆除 新华网 杨益民 摄

为了更好地保护候鸟,舒国雷和当地派出所、卫生院一起建立了候鸟三方救护机制。图为舒国雷和当地派出所、卫生院工作人员正在救治一只小天鹅 新华网 杨益民 摄

舒国雷表示,每年都有六七十只候鸟被送到保护站“养伤”,一旦达到“可以自主进食”以及“可以自主飞行”这两个条件后,便代表候鸟已经痊愈,舒国雷将立即安排候鸟“出院”,进行放飞 图为舒国雷给小天鹅喂食。新华网 杨益民 摄

图为夕阳下,舒国雷正在观察远处的候鸟 新华网 杨益民 摄

“保护候鸟这件事就是‘前人栽树,后人乘凉’,我们现在把候鸟的家园守护好了,也利于子孙后代。”舒国雷说 新华网 杨益民 摄

资讯来源:中国林业网