“推动经济社会发展绿色化、低碳化”,3月13日上午,习近平主席在十四届全国人大一次会议闭幕会上的重要讲话,再次对绿色发展提出了要求。过去10年,中国生态文明地位之重前所未有:从将生态文明建设纳入“五位一体”国家总体战略布局、到提出2035年“美丽中国”建设目标,从推进共建“一带一路”绿色发展、到向世界发出“构建人与自然生命共同体”倡议,在习近平生态文明思想科学指引下,中国坚定不移走绿色发展之路,始终是全球生态文明建设的重要参与者、贡献者和引领者。

《长江新闻号》全国两会特别策划《这就是中国力量》,今天关注“中国绿:共建地球生命共同体的大国担当”。

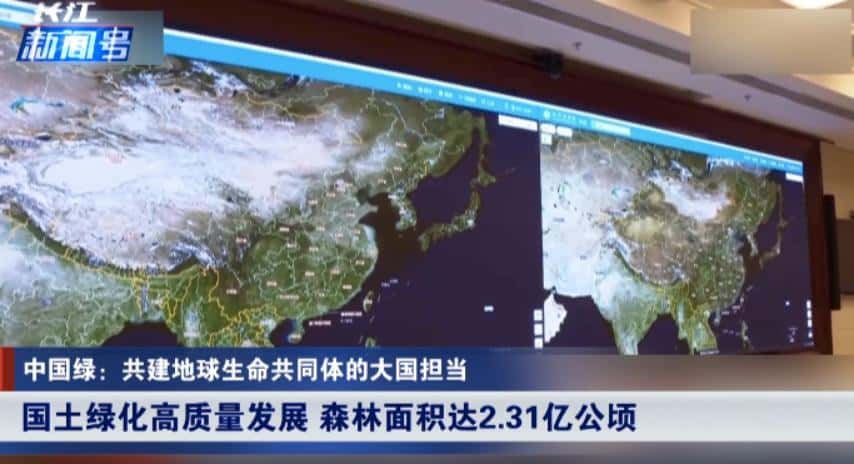

国土绿化高质量发展

森林面积达2.31亿公顷

3月12日是我国第45个植树节。全国绿化委员会办公室当日发布了《2022年中国国土绿化状况公报》。数据显示:2022年,全国完成造林383万公顷,种草改良321.4万公顷。目前我国森林面积2.31亿公顷,森林覆盖率达24.02%;草地面积2.65亿公顷,草原综合植被盖度达50.32%。在国家林草局的全国林草生态网络感知系统大屏幕上,分别拍摄于2010年和2021年的两张卫星遥感影像图片,用最直观的方式呈现出中国国土绿化取得的显著成效。

国家林草局生态保护修复司一级巡视员 吴秀丽:

就是十年前,你看这张图片,特别是西北地区,大面积都是比较黄的。但是十年以后,通过我们持续推进国土绿化、植树造林,明显看到西北地区增加了很多的绿色,比如说山西、内蒙古、甘肃、宁夏,明显绿色就增多了。

世界最大清洁能源走廊

在中国崛起

国土绿化高质量发展,为维护国家生态安全、改善民生福祉奠定了坚实基础。而清洁能源技术和产业的快速发展,则为中国实现绿色低碳发展提供了有力支撑。

在川滇交界的金沙江峡谷中,世界第二大水电站白鹤滩水电站巍峨耸立,浩荡江水在这里汇聚成的巨量绿电,7毫秒左右就被“闪送”到2000公里之外的江南,点亮万家灯火。去年年底,随着白鹤滩水电站最后一台百万千瓦机组投产发电,世界最大清洁能源走廊的电力送出大动脉全面竣工投产。至此,金沙江下游乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝四座巨型电站,与长江上的葛洲坝水利枢纽、三峡工程“连珠成串”,一滴水可以发六次电,滚滚长江变成绿色发展的动力源泉。

三峡集团党组书记董事长 雷鸣山:

随着世界最大清洁能源走廊全面建成,6座巨型电站联合调度、协同运行,年均发电量达3000亿千瓦时,可有效缓解华中 华东地区及川、滇、粤等省份的用电紧张局面,为“西电东送”和电网安全稳定运行发挥重要支撑。

绿水青山

成为百姓幸福靠山

绿水青山就是金山银山,改善生态环境就是发展生产力。浙江湖州有一个1000多人的小山村余村。2005年8月,时任浙江省委书记的习近平在余村调研时,首次提出“绿水青山就是金山银山”的重要论述。自那以后,余村群众转变发展理念,不再依赖过去的炸山开矿,而是因地制宜,将这里建成远近闻名的旅游度假村。在今年的全国两会期间,全国人大代表、余村村党支部书记汪玉成走上“代表通道”上,向中外媒体讲述了“绿水青山成为百姓幸福靠山”的故事。

全国人大代表 浙江省安吉县余村村党支部书记 汪玉成:

我们重新制定了发展规划,开展了村庄环境整治,成立了“两山”旅游公司,建起了矿山遗址公园,念好了“山字经”。如今的余村,村强、民富、景美、人和。2022年,村集体经济达到了1305万元,村民人均收入达到了64863元。乡亲们说,绿水青山就是幸福靠山。

五年来,我们坚持绿水青山就是金山银山的理念,健全生态文明制度体系,处理好发展和保护的关系,不断提升可持续发展能力。人不负青山,青山定不负人。天更蓝、山更绿、水更清,亿万人民既是生态文明的建设者,更是绿色发展的受益者。

自然资源部部长 王广华:

去年,“中国山水工程”被联合国评为首批世界十大“生态系统恢复十年旗舰项目”,向世界展示了中国生态文明建设的新形象,同时也贡献了人与自然和谐共生的中国方案。今年,我们还要进一步在青藏高原、长江、黄河等重要的生态功能区再部署一批山水工程,就是生态保护修复的重大项目,这是今年我们要进一步落实好的。

“中国建造”成为

推动全球能源转型的重要保障

促进人与自然和谐共生是中国式现代化的中国特色和本质要求,也是引领全球生态环境治理的中国方案。“北非花园”摩洛哥的内陆地区极为炎热,虽然光热充足,但能源却相当匮乏,过去每年从邻国进口电力就需要花费数十亿美元。从2015年起,中国企业在摩洛哥承建了努奥光热电站项目二期和三期工程。作为全球单机装机容量最大的塔式光热发电站之一,这个项目为超过百万的摩洛哥家庭提供清洁能源,帮助摩洛哥走出了能源困境。其实不只是在摩洛哥,从赞比亚的下凯富峡水电站、马里的古伊那水电站、乌干达的卡鲁玛水电站,到迪拜的马克图姆太阳能公园,埃及的本班太阳能园、卡塔尔阿尔卡萨光伏电站,中国绿色能源已成为推动全球能源转型、实现绿色可持续发展的重要保障。

中国人民大学国际事务研究所所长 王义桅:

联合国2023年可持续发展议程的名字就叫可持续发展,所以这个是世界的这样一个潮流。中国现在在绿色转型方面取得了非常丰硕的成果,我们一定要把我们自己的绿色的发展经验给“一带一路”国家来分享,而绝对不希望他们走先污染再治理的老路,这就是中国的文化的品格。

中国为共建绿色“一带一路”

提供强大动能

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。为了助力“一带一路”沿线国家摆脱“先污染、后治理”怪圈,中国积极与各方建设更加紧密的绿色发展伙伴关系,中国智慧、中国技术、中国方案正不断转化为实实在在的行动和成果。去年12月举行的卡塔尔世界杯,中国企业承建了大量基础设施,可拆解可重复利用的“绿色球场”、可伸缩屋顶和水冷空调、零污染的新能源客车、智能调节的光伏电站等等,和卡塔尔一起打造了史上第一届“碳中和”世界杯。而在南非、尼日利亚、坦桑尼亚等非洲国家,中国因地制宜,利用剑麻等生物资源,和当地民众一起开发沼气发电站,利用木薯生产乙醇和有机肥料,建立低碳产业链,一起实现绿色发展。截止目前,中国已经同有关国家和国际组织签署了50多份生态环境保护合作文件,并与沿线28个国家发起“一带一路”绿色发展伙伴关系倡议。“一带一路”绿色发展国家联盟2019年启动至今,已经在40多个国家收获150多个合作伙伴。

商务部研究院学术委员会副主任 张建平:

现在全球正面临着气候变化的挑战,目前我们在能源利用这方式方面其实也是面临着从传统的石化能源要向低碳绿色的方向去转型。所以很自然每一个国家其实现在都有强烈的愿望,通过创新尽量减少对生态的破坏。所以从这个角度来讲,现在中国提出了绿色丝绸之路的建议。得到了“一带一路”成员积极地响应和支持,通过“一带一路”的合作能够共同走向低碳绿色的发展道路。

在全球生物多样性治理历程上

打下“中国烙印”

践行绿色发展理念,中国的行动还有许多。2021年,一群云南大象的迁徙之旅,让世界看到中国保护生物多样性的坚定决心。在这样的温情场景下,中国以主席国身份,分别在昆明和蒙特利尔举办《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议和第二阶段会议,推动达成了历史性成果文件《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》。大会确立了“3030”目标,也就是到2030年,保护至少30%的全球陆地和海洋等系列目标。这被国际媒体评价为“具有里程碑式的意义”。在十四届全国人大一次会议“部长通道”上,中国生态环境部部长黄润秋说起这些成果仍然激动不已。

中国生态环境部部长 黄润秋:

“框架”和一揽子政策措施的达成,为全球生物多样性治理擘画了蓝图、设定了目标、明确了路径、凝聚了力量、得到了国际社会广泛认可。这也是中国首次作为主席国,领导和推动联合国环境领域重大议题谈判取得成功。在全球生物多样性治理的历程上打下了深深的中国烙印。

积极应对气候变化展现大国担当

气候变化是全人类的共同挑战。应对气候变化,事关中华民族永续发展,关乎人类前途命运。2020年9月,中国对国际社会做出庄严承诺,提出了碳达峰、碳中和“3060”目标。中国还积极为广大发展中国家应对气候变化提供力所能及的支持和帮助。2011年以来,中国累计安排约12亿元用于开展应对气候变化南南合作,与35个国家签署40份合作文件,通过建设低碳示范区,援助气象卫星、光伏发电系统和照明设备、新能源汽车、环境监测设备、清洁炉灶等应对气候变化相关物资,帮助有关国家提高应对气候变化能力,同时为近120个发展中国家培训了约2000名应对气候变化领域的官员和技术人员。构建人与自然生命共同体理念正在深刻影响全球环境治理,推动建构更加公正合理、合作共赢的全球环境治理秩序。

北京林业大学生态与自然保护学院副院长 张明祥:

首先我们国家是具有14亿人口的一个发展中国家,我们如果走过去的老路,资源消耗、环境污染,走这条老路肯定是行不通的,所以我们必须要处理好人与自然的关系。我们说人与自然和谐是我们中国实现现代化发展的必经之路,同时我们中国作为14亿人口的发展中国家,如果我们都能做好我们的现代化之路,也是能给国际社会起到一个引领和示范。

资讯来源:长江新闻号