行业动态

这条迁徙通道位于世界最大的潮间带湿地系统内,由北极经东南亚,一直延伸至大洋洲,纵贯22个国家。每年,全球250多种5000多万只水鸟经由这条通道迁徙,完成停留、换羽、越冬、觅食和繁殖。

2013年,党的十八届三中全会首次提出建立国家公园体制,并将其列入全面深化改革的重点任务,中国特色国家公园体制建设正式起步。

10月17日,北京林业大学与东亚-澳大利西亚迁飞区伙伴关系协定(EAAFP)在全球生态治理(南森)大会分论坛之首届EAAFP科学大会上,共同发布候鸟迁飞区全球大科学行动计划,引领未来十年迁飞区科技合作与交流,为迁飞候鸟及栖息地保护汇聚全球智慧和解决方案。此前一日,双方还宣布正式成立候鸟迁飞通道国际科教联盟。

湿地生态系统具有多重功能和丰富的生物多样性,是人类重要的生存环境之一。同时,湿地优越的自然资源为野生动物提供了良好的栖息地,是鸟类等野生动物繁衍、越冬、迁徙、停歇的重要场所。

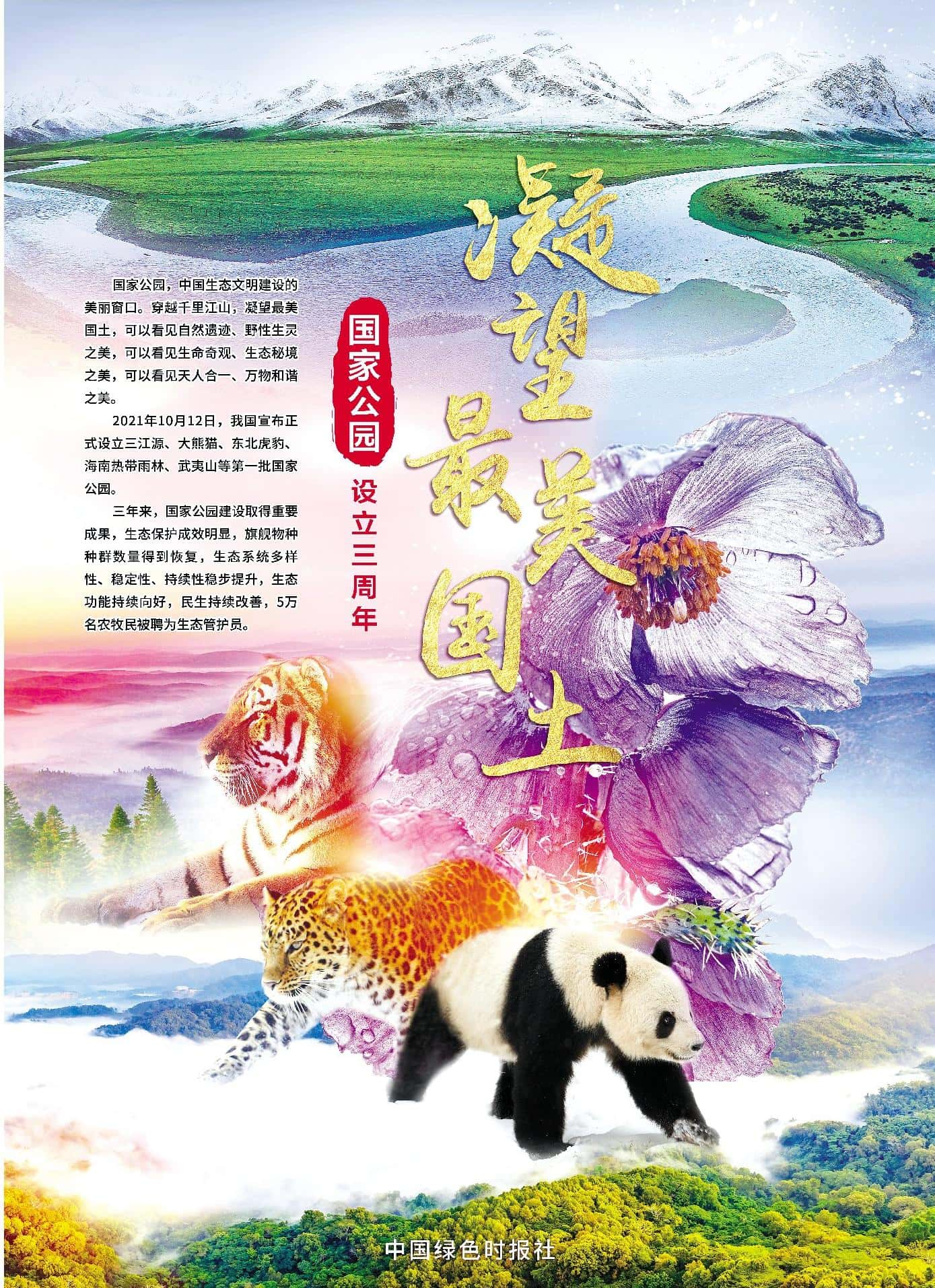

2021年10月,我国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山第一批5家国家公园,保护面积23万平方公里,涵盖我国近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。如今,这些国家公园的生态保护成效如何?是否对公众开放?公众可如何游览?

首批5个国家公园正式设立3年来,为推进多方参与共建国家公园,属地政府及各相关部门创新体制机制,为协同治理提供制度保障;社会组织、企业等参与开展合作保护行动、提升入口及园区内社区基础设施建设等;科研院所发挥科技特长,助力国家公园属地社区共享生态红利;形式多样、内容丰富的志愿者活动持续开展,以愈加成熟的志愿服务品牌展现国家公园全民公益性的全新内涵……

目前大熊猫保护成效如何?为何开展大熊猫国际保护合作?下一步还将如何加大保护力度?记者10月14日就这些社会关注问题采访了中国野生动物保护协会有关负责人、国家公园研究院有关负责人以及业内专家。

10月12日是首批国家公园正式设立三周年,国家林草局日前召开的国家公园和国家植物园体系建设成效新闻发布会介绍,首批国家公园和国家植物园设立以来,保护格局、保护水平、保护能力等方面进展明显,成效显著。

碧水丹山、朱熹故里、闽越文化、红茶之乡……3年前,武夷山,这片钟灵毓秀的世界文化与自然“双遗产”之地,以其独特的生态人文资源,被正式批准为我国首批国家公园之一。

我国首批设立的海南热带雨林国家公园,总面积4269平方公里,约占海南岛陆域国土面积的1/8,是我国分布最集中、类型最多样、保存最完好、连片面积最大的大陆性岛屿型热带雨林。这里的生物多样性指数与亚马孙热带雨林相当,是全球生物多样性热点地区。

为贯彻党中央、国务院关于全面推进美丽中国建设的决策部署,以绿色金融高质量发展助力美丽中国建设,近日,中国人民银行、生态环境部、金融监管总局、中国证监会联合印发《关于发挥绿色金融作用 服务美丽中国建设的意见》(以下简称《意见》),从加大重点领域支持力度、提升绿色金融专业服务能力、丰富绿色金融产品和服务、强化实施保障四个方面提出19项重点举措。

自20世纪60年代,我国陆续建立以大熊猫及其栖息地为主要保护对象的自然保护区67个,大熊猫野外种群数量从20世纪80年代约1100只增长到全国第四次大熊猫调查时的近1900只。

从曾经遥远的虎啸,到如今频频出镜的东北虎豹“几代同框”,在横跨吉林与黑龙江两省、面积达1.41万平方公里的东北虎豹国家公园里,生态系统正在被整体保护、修复和治理,野生东北虎豹在沉寂中“苏醒”,一幅幅人与自然和谐共生的美丽画卷正徐徐展开。

全面推进美丽中国建设,深化生态文明体制改革,需要进一步建立健全生态产品价值实现机制,形成协同推进生态产品价值实现的合力。

三江源地处青藏高原腹地,孕育了长江、黄河和澜沧江等大江大河,被誉为“中华水塔”“江河之源”。2024年6月,习近平总书记在青海考察时强调:“重中之重是把三江源这个‘中华水塔’守护好,保护生物多样性,提升水源涵养能力。加强以国家公园为主体的自然保护地体系建设,打造具有国家代表性和世界影响力的自然保护地典范。”

新中国成立75年来,党和政府高度重视林草改革发展,将其纳入国民经济社会发展总体布局,制定了一系列方针政策和法律法规,采取了一系列重大行动和重要举措,为林草事业发展提供了强有力的支持保障。

中国以久久为功的韧性不断书写新的绿色奇迹,以绿色发展理念为全球环境治理贡献智慧,以可持续发展行动助力推进全球绿色转型

2021年10月12日,习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨讲话,宣布中国正式设立三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园,保护面积达23万平方公里,涵盖近30%的陆域国家重点保护野生动植物种类。

新中国成立75年来,我国持续探索和创新实践统筹经济发展和生态环境保护,生态环境保护政策和制度体系日臻完善,生态环境保护力度持续加大,生态环境综合治理不断取得新成效。党的十八大以来,生态文明建设从理论到实践都发生了历史性、转折性、全局性变化,生态环境质量持续改善,美丽中国建设迈出重大步伐。