地方快讯

大熊猫国家公园雪宝顶片区是以保护大熊猫、金丝猴等珍稀野生动物及其栖息地环境为主的森林和野生动物自然保护区。据大熊猫国家公园雪宝顶片区最新发布,经过多年保护,片区的野生大熊猫种群数量首次突破了100只。

近日,广西九万山自然保护区巡护员在日常巡护中发现一只“不同寻常”的蝴蝶,经广西师范大学昆虫专家鉴定,确认该蝴蝶为国家一级保护动物金斑喙凤蝶(Teinopalpus aureus)的雄性个体。

新华社昆明9月19日电 近日,7200株我国特有的珍稀濒危极小种群野生植物德保苏铁在云南省文山壮族苗族自治州富宁县谷拉乡能地村回归野外种植。2021年至今,云南在该区域已累计野外回归定植德保苏铁1.1万余株,成活率达95%。德保苏铁野外种群规模得到有效壮大,拯救保护效果显著。

盐城坐拥江苏省最长的海岸线、最大的沿海滩涂,该地区有着绵延582公里的海岸线,区内河流众多、生物资源丰富。2019年7月,盐城黄海湿地作为中国黄(渤)海候鸟栖息地(第一期)成功列入《世界遗产名录》,成为我国第一处滨海湿地类型世界遗产。

滇金丝猴是我国特有的珍稀濒危物种,国家一级重点保护动物,一起去云南丽江老君山探访滇金丝猴的栖息地↓

穿山甲,国家一级重点保护野生动物,在我国广东分布着数量较大的种群。

近日,陕西周至国家级自然保护区管理局统计显示,今年上半年272台红外相机拍下8万余张野生动物丛林生活照,其中有效动物照2.6万余张,野生动物栖息地范围不断扩大,生物链更加完整。

翠鸟跃入水中,口里衔鱼而起;圆鼻巨蜥缓慢出行,寻觅着林间美食;长臂猿在树梢上攀援并放声“高歌”……这些海南热带雨林的景象,正被远程监控系统实时记录和呈现。

近日,黑龙江省挠力河国家级自然保护区红旗岭管理站工作人员拍摄到国家一级保护野生动物白尾海雕多次现身千鸟湖湿地,翱翔在广袤的湿地上空。

记者日前从青海湖国家级自然保护区管理局了解到,近日开展的夏候鸟、普氏原羚繁育期专项调查显示,调查区域内普氏原羚、斑头雁和棕头鸥等野生动物进入繁育高峰,整体情况尚好。

近日,广西壮族自治区弄岗国家级自然保护区巡护员在开展日常巡护过程中,发现一株全株呈橙红色的植物。发现时,该植物正处于盛花期,花量密集,且只见开花而未见有绿叶。在后续监测过程中,又在附近不到500米范围内记录到4株同类植物。经中国科学院广西植物研究所植物专家鉴定,确定该植物为广西火桐,是国家一级重点保护野生植物。

近日,在安西极旱荒漠国家级自然保护区南片实验区的疏勒河中下游葫芦河湿地内,工作人员首次拍摄到了国家一级重点保护野生动物黑颈鹤育雏的影像,标志着保护区内国家重点保护野生动物种类再添新种。

近日,甘肃太子山国家级自然保护区利用视频监控系统监测到国家一级重点保护野生动物荒漠猫活动的画面,这是该保护区首次发现荒漠猫。

日前,在广西壮族自治区百色市德保县敬德镇扶平村,千株德保苏铁首次在一处半山腰的石山生境中进行野外移植回归,为国内首创。

近日,国家一级保护动物黑鹳现身内蒙古自治区赤峰市巴林右旗赛罕乌拉国家级自然保护区。黑鹳是重要的环境指示性动物,对栖息地环境要求高,一般在远离人类的区域活动,是山河间的隐者,环境污染的河流黑鹳是不会出现的。

记者6月7日从北京市园林绿化局获悉,北京在开展全市野生植物保护联合检查过程中,发现了我国目前最大的丁香叶忍冬实生群落,现场初步统计超100株,最高的植株超过1米。

贵州省林业局近日组织贵州新增国家重点保护野生植物资源调查队开展野外联合考察过程中,在贵州境内首次发现国家一级重点保护野生植物广西火桐。

没有了母亲的保护,很多弱小无助的小藏羚羊在卓乃湖畔艰难生存。“巡山过程中,我们发现‘落单’的小藏羚羊,都会抱回保护站。”巡山队员们充当起抚育小生命的“奶爸”角色。

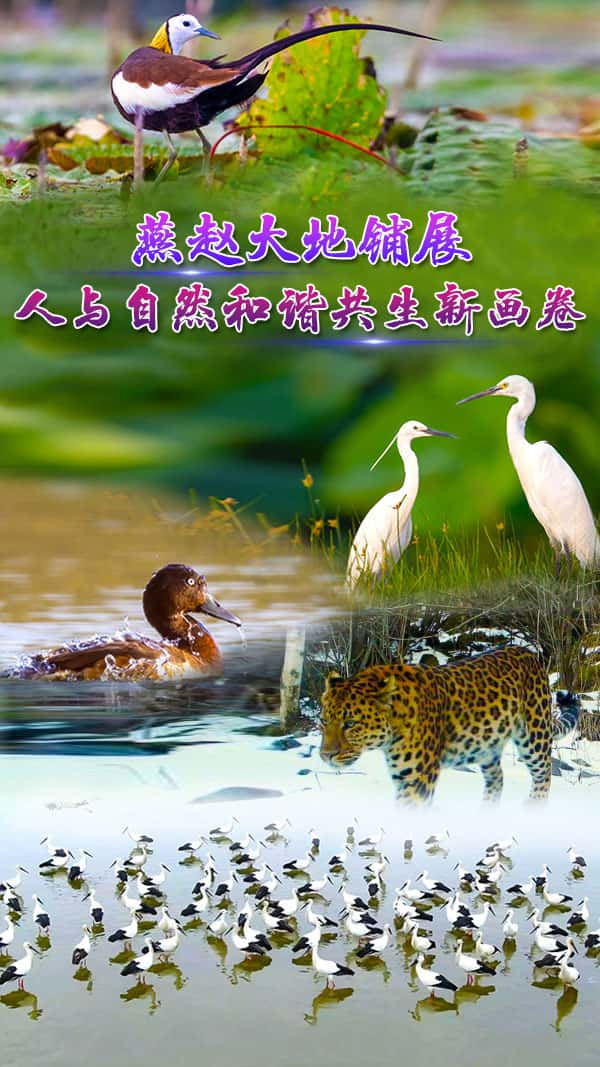

河北是全国唯一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海滨等多种地形地貌的省份。近年来,这个省践行“绿水青山就是金山银山”理念,生态环境持续向好,生物多样性不断丰富。国家一级保护动物华北豹现身太行山,全球极危物种青头潜鸭落户白洋淀,世界最大人工林塞罕坝成了众多野生动物的家园……“

记者8日从三江源国家公园长江源园区可可西里管理处获悉,一年一度的“高原精灵”藏羚羊迁徙产仔季已开启,时间较去年提前9天。截止到8日,此次迁徙的藏羚羊已超过270只。