地方快讯

候鸟南迁时节,黑脸琵鹭成群结队出现。在广东海丰鸟类保护区,集聚的黑脸琵鹭已超100只。黑脸琵鹭是国家一级保护野生动物,因扁平如汤匙状的长嘴,与中国乐器琵琶极为相似而得名;亦因其姿态优雅,被称为“黑面天使”或“黑面舞者”。黑脸琵鹭是国家一级保护野生动物,因扁平如汤匙状的长嘴,与中国乐器琵琶极为相似而得名;亦因其姿态优雅,被称为“黑面天使”或“黑面舞者”。

近日,浙江省兰溪市野生动物资源调查团队在判读回收的红外相机数据时,发现一台红外相机捕捉到了国家一级保护鸟类白颈长尾雉活动的影像,这是该鸟种在兰溪市的首次确切记录。

当日,江西省朱鹮种群重建启动仪式在鹰潭市龙虎山风景名胜区举行,8只朱鹮进入野化训练大网笼,当地还将继续引进朱鹮并放归自然,帮助重建朱鹮种群。

近日,17只东方白鹳在广东茂名现身的画面频频刷屏。茂名去年曾记录到单只东方白鹳,但记录到成群东方白鹳还是首次,为广东今年候鸟迁徙季增添了一道亮丽风景。

12月8日,东北虎豹国家公园的巡护人员在维护野外红外相机时,发现了一段特殊的“冰雪奇缘”画面,1只野生东北豹带着3只幼崽在东宁片区的朝阳沟林场游玩。

近日,河北省林草局工作人员在进行重点保护陆生野生动物监测时再次发现了华北豹身影。通过对照片和视频进行分析,此次监测到的个体是一只体态健硕的成年华北豹。这是今年入冬以来,河北太行山一带首次记录到华北豹影像。

近日,大批黑颈鹤飞临西藏自治区拉萨市林周县越冬。黑颈鹤是国家一级保护动物。近年来,随着当地生态保护力度越来越大,每年11月前后至次年3月底,来林周县越冬的候鸟越来越多。

近日,上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区在开展日常监测时,记录到国家一级保护动物东方白鹳68只,创下了保护区有记录以来的历史新高。

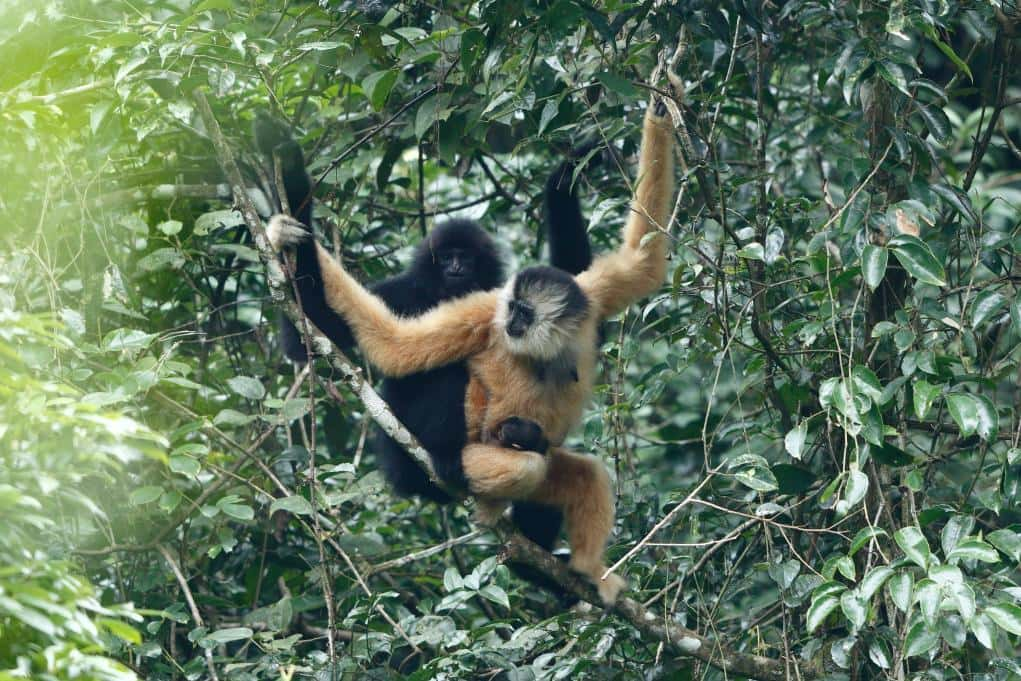

连绵不绝的喀斯特山林间,一阵婉转悠扬、清脆嘹亮的“歌声”划破了清晨的宁静,这“歌声”来自曾消失半个世纪之久、被当地人称为“山歌王子”的东黑冠长臂猿。

近日,甘肃祁连山国家级自然保护区马蹄自然保护站工作人员在巡护中,在辖区海拔3400米的山区内,用手持巡护终端记录下一只雄性马麝觅食奔跑的场景。

冬季临近,京津地区最大的自然湿地——天津市宁河区七里海湿地迎来了“候鸟季”。其中,珍稀鸟类东方白鹳,日观测量明显多于往年同期。

近日,甘肃安南坝国家级自然保护区工作人员在黄羊沟野生动物小饮水涝池监测到成群秃鹫。如此大种群的秃鹫,还是保护区内首次监测到。

截至11月2日上午,贵州草海国家级自然保护区管理委员会管护员在朱家湾等候鸟夜息地监测时发现7只越冬黑颈鹤,分别是4只成年鹤和3只幼年鹤。据了解,这是今年草海迎来的首批越冬黑颈鹤。

近日,在西藏自治区昌都市林草局组织开展的珍稀濒危植物资源调查工作中,调查人员在昌都市首次发现国家一级重点保护植物——西藏红豆杉野生群落。

近日,朱鹮引入延安、榆林试验在陕西省延安市宝塔区南泥湾国有生态林场盘龙管护站和榆林市横山区白界镇黑峁墩村同时启动。这是陕西省首次在陕北地区开展朱鹮人工繁育和野化放飞试验工作。

今年首批南迁的候鸟近日抵粤,广东迎来了美丽的观鸟季,预计今年12月前后将迎来候鸟迁徙的高峰。

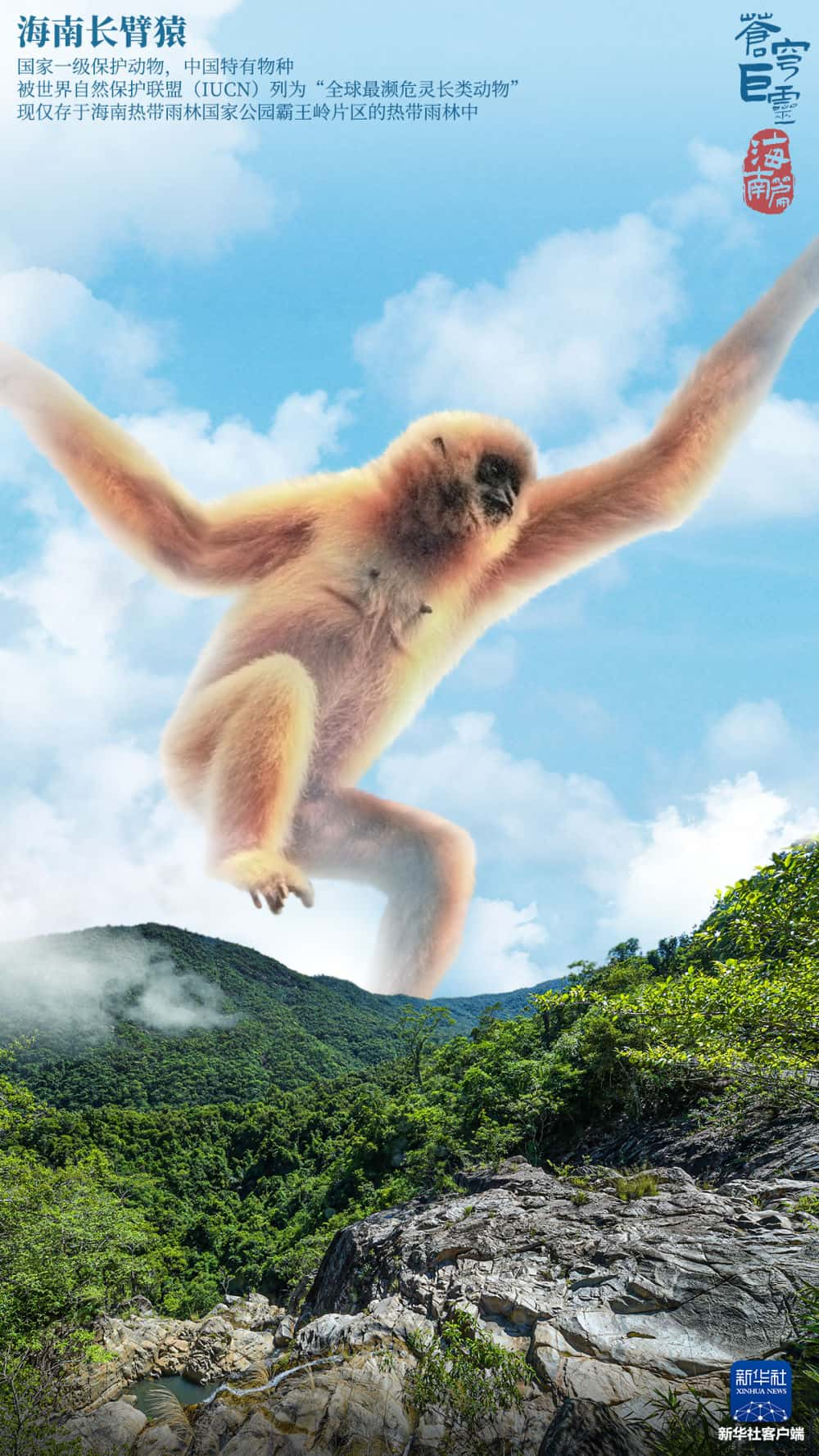

海南热带雨林国家公园地处海南岛中部山区,总面积4269平方公里,是我国分布最集中、类型最多样、保存最完好、连片面积最大的大陆性岛屿型热带雨林。这里物种丰富,生物多样性指数与亚马孙热带雨林相当,是全球生物多样性热点地区之一。

广西合浦儒艮国家级自然保护区地处我国海洋生物多样性保护优先区,拥有面积达70多公顷的红树林,是候鸟迁飞的重要补给站。这里曾是儒艮在国内最密集的分布区。现在,这里是我国中华白海豚重点分布区、我国中国鲎幼鲎密度最高的区域,拥有重要的亚热带海草床生态系统。

经过新疆野马中心科研人员的远程技术指导和内蒙古大青山国家级自然保护区工作人员的精心管护,在内蒙古野外放归两周年的普氏野马已陆续自然繁殖成活4匹。

10月4日世界动物日,跟随我们一起来看看生活在海南的“神奇动物”们